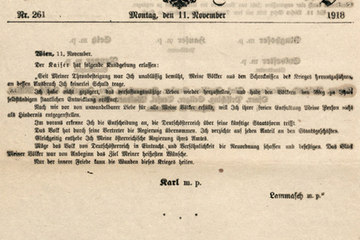

Der starke Monarch und der Hang zum Autokratismus

Die österreichische Spielart des Konstitutionalismus war geprägt von der überaus starken Position des Kaisers, während im Gegensatz dazu der Volksvertretung nur eine vergleichsweise schwache Rolle zugebilligt wurde.