Umgehung der Zensur und ‚Selbstzensur‘

-

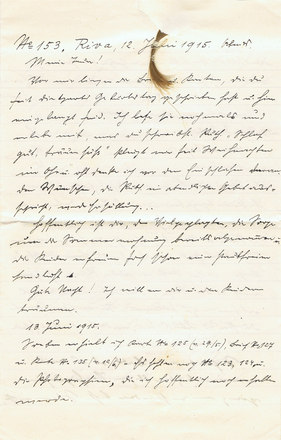

Kriegsgefangenenpostkarte aus russischer Kriegsgefangenschaft, 1917, Seite 1

Copyright: Sammlung Frauennachlässe, Institut für Geschichte der Universität Wien

Partner: Sammlung Frauennachlässe, Institut für Geschichte der Universität Wien -

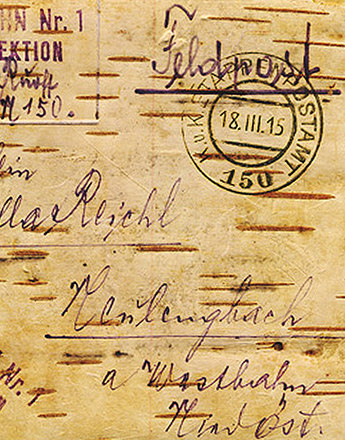

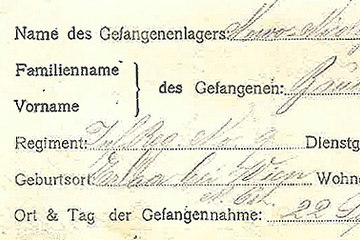

Kriegsgefangenenpostkarte aus russischer Kriegsgefangenschaft, 1917, Seite 2

Copyright: Sammlung Frauennachlässe, Institut für Geschichte der Universität Wien

Partner: Sammlung Frauennachlässe, Institut für Geschichte der Universität Wien

Schon bald nach Kriegsbeginn entwickelten die Soldaten an den Fronten diverse Strategien, um der Briefzensur zu entkommen.

So wurden zum Beispiel Briefe an Kameraden mitgegeben, die von der Front auf „Heimaturlaub“ gingen. Sie konnten die Schreiben dann im Hinterland auf einem staatlichen Postamt abgeben, wodurch sie nicht in die Hände der Zensoren fielen. Gerade in solchen heimlich transportierten Briefen schrieben Soldaten oftmals über Angelegenheiten, die sie in offen abgegebenen Briefen oder Karten nicht zu formulieren wagten. In manchen Texten verwendeten die Soldaten auch eigene Codes, wie zum Beispiel in diesem Schreiben des Oberleutnants Ottokar Hanzel, der am 26. Juni 1915 an seine Ehefrau schrieb: „Für die Zukunft folgendes: Ich werde in meinen Nachrichten nichts unterstreichen. Sollte etwas unterstrichen sein, so ist das Gegenteil des Unterstrichenen richtig. Eingeklammerte Stellen meiner Nachrichten sind gegen die Wirklichkeit abgeschwächt.“

Da sich die Verfasser und Verfasserinnen von Feldpostkarten und -briefen der Zensur bewusst waren, wurden ‚problematische‘ Inhalte, aber auch als zu persönlich oder intim Empfundenes meist zurückgehalten.

Die für die meisten Frontsoldaten neuen Erlebnisse und Erfahrungen mit der alltäglichen Kriegsgewalt, dem Leiden und dem Tod ließen sich in den Briefen meist nur schwer thematisieren. Die Briefschreiber wollten ihr Gegenüber zudem nicht mit den Sorgen, Ängsten und Leiden an der Front konfrontieren, wodurch diese Inhalte zumeist ausgespart blieben. Gleichzeitig lässt sich jedoch feststellen, dass in den Feldpostbriefen aus dem Ersten Weltkrieg Unmutsäußerungen über die Zensoren oder das Verfassen von ‚unerwünschten‘ Inhalten vereinzelt durchaus vorkamen. Einige Schreiber, die sich auf diese Art und Weise in ihren Briefen äußerten, sprachen die Zensoren in diesen Briefen dann auch direkt an und verfassten an sie gerichtete Anmerkungen. So auch ein k. u. k. Soldat, der 1916 verwundet, von seinem Bataillon im Stich gelassen wurde und daraufhin in russische Kriegsgefangenschaft geriet. In einem Brief an seine Verlobte vom Juni 1917 schilderte er unumwunden die Geschichte seiner Verwundung und anschließenden Gefangennahme. Die ‚eigenen‘ Kameraden beziehungsweise der Zusammenhalt in seinem Bataillon wurden dabei eher in einem schlechten Licht dargestellt. Am Ende seines Briefes richtete der Briefschreiber dann noch die folgenden Zeilen an die Mitarbeiter der k. u. k Zensur: „Dieser Brief ist beinahe zu lang geraten. Aber ich apelliere [sic] an die Güte der Herren und Damen der Zensur und Milde walten zu lassen, der hart auf die Probe gestellten Geduld noch ein Opfer zu bringen und diese Zeilen meiner Marie unverkürtzt [sic] zukommen zu lassen.“

Ziemann, Benjamin: Feldpostbriefe und ihre Zensur in den zwei Weltkriegen, in: Beyrer, Klaus/Täubrich, Hans-Christian (Hrsg.): Der Brief. Eine Kulturgeschichte der schriftlichen Kommunikation, Heidelberg 1996, 163-171

Zitate:

„Für die Zukunft folgendes ...“ : Ottokar Hanzel an Mathilde Hanzel, 26.06.1915, Sammlung Frauennachlässe, Nachlass 1, Institut für Geschichte der Universität Wien

„Dieser Brief ist beinahe ...“: Anonym an Anonym, Juni 1917, Sammlung Frauennachlässe, Nachlass 74, Institut für Geschichte der Universität Wien

-

Kapitel

- „Kriegsabsolutismus“ – und die Aufhebung staatsbürgerlicher Rechte

- Das Kriegsüberwachungsamt und die Pressezensur

- Weiße Flecken, überall!

- Es wird alles zensiert!

- Überwachte Post – Die Briefzensur

- Zensur mit Tinte und Schere und das Auskundschaften von Nachrichtenmaterial

- „Hyperzensur“ und Stimmungsberichte

- Umgehung der Zensur und ‚Selbstzensur‘