Überwachung & Kontrolle

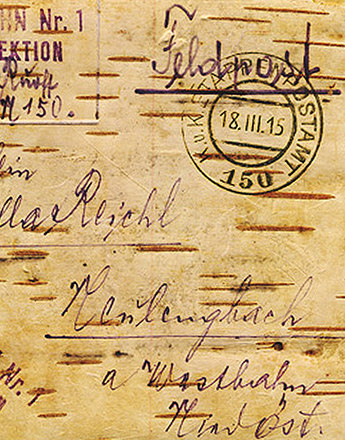

Der Alltag in der Habsburgermonarchie war von Propaganda, Überwachung und Kontrolle gekennzeichnet. Die vielen „weißen“ Flecken in den Tageszeitungen zeugen davon ebenso wie Eingriffe in private Briefe und Telegramme. Gleichzeitig wurde durch Bild, Text und Ton versucht, ein einheitliches und kriegsbejahendes Stimmungsbild zu verbreiten. Ausgeschlossen davon waren nicht einmal die jüngsten Bewohner des Reiches; auch die Schulen der Monarchie wurden zu Orten der staatlichen Einflussnahme.